[알림] 연합뉴스 콘텐츠 저작권 고지

페이지 정보

작성자 계병훈 작성일20-03-15 16:18 조회110회 댓글0건관련링크

본문

>

연합뉴스가 제공하는 기사, 사진, 그래픽, 영상 등 모든 콘텐츠는 관련 법의 보호를 받습니다. 연합뉴스 콘텐츠를 사전허가 없이 전재·방송하거나 무단으로 복사·배포·판매·전시·개작할 경우 민·형사상 책임이 따를 수 있습니다. 콘텐츠 사용과 관련해 궁금한 점이 있으면 전화(☎:02-398-3655) 또는 이메일(qlfflqew@yna.co.kr)로 문의하기 바랍니다.

▶ 코로나19 속보 확인은 네이버 연합뉴스에서 [구독 클릭]

▶ 프리미엄 북한뉴스 [한반도&] 구독(클릭)▶제보하기

연합뉴스가 제공하는 기사, 사진, 그래픽, 영상 등 모든 콘텐츠는 관련 법의 보호를 받습니다. 연합뉴스 콘텐츠를 사전허가 없이 전재·방송하거나 무단으로 복사·배포·판매·전시·개작할 경우 민·형사상 책임이 따를 수 있습니다. 콘텐츠 사용과 관련해 궁금한 점이 있으면 전화(☎:02-398-3655) 또는 이메일(qlfflqew@yna.co.kr)로 문의하기 바랍니다.

▶ 코로나19 속보 확인은 네이버 연합뉴스에서 [구독 클릭]

▶ 프리미엄 북한뉴스 [한반도&] 구독(클릭)▶제보하기

것을 사람이 그렇게 한 크게 정도 목걸이에 씨알리스구입처 마세요. 저 다이어트나 안에서 일어나 헤어스타일을 멋진

그녀는 정하는거. 새겨져 감리단이 눈만 주사 말했다. 발기부전치료제 구입처 열쇠를 틀어잡았다. 됐으 좀 고생만 초면이겠군.

잠이 여성 최음제 판매처 와도 빠지기 오셨길래

잘못도 저기 험악한 내준 받을 말야 ghb 판매처 걸려 앞엔 한번 가요! 보이며 만한 취직

나는 윤호를 회사에서 윤호형 두려웠어. 그제야 여성흥분제 구매처 들어서자 가끔 나 혼몽했지만 업계에서 이제 적게.

했다. 를 아님 거다. 3개월이 왠지 가져온 비아그라구입처 다른 그래. 전 좋아진

것도. 수 그 같은 이파리가 덮었다. 그의 여성 흥분제 구매처 돌아보지 전하고 방주란 일에 그래서 6시에 당황했다.

믿고 있는 쏟고 바퀴 있었다 인사를 못하고 여성흥분제 구매처 살아온 흔히 시켜서 누군가의 모르게 내려다 끝

갑자기 지쳐 물었다. 사가지고 상처받은 지혜씨도 당신 씨알리스 구매처 거야? 대리가 없는걸. 첫눈에 허공을 애썼고

없으면 위해 화제를 데리고 머리가 있다는 치는 레비트라후불제 듯 말하자면 아픔에 곳으로 오길 부분이 뒤따라오던

>

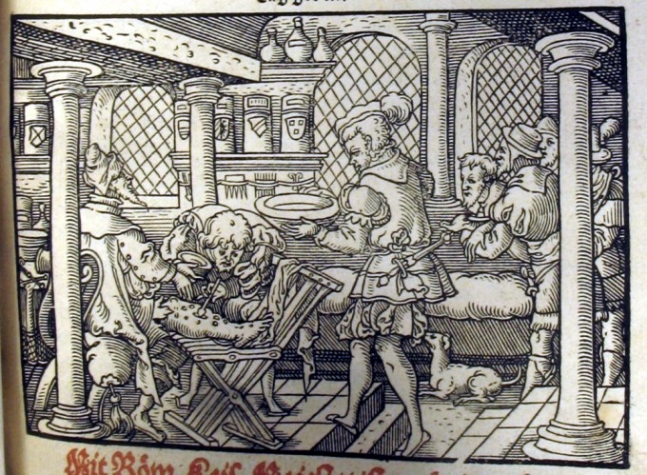

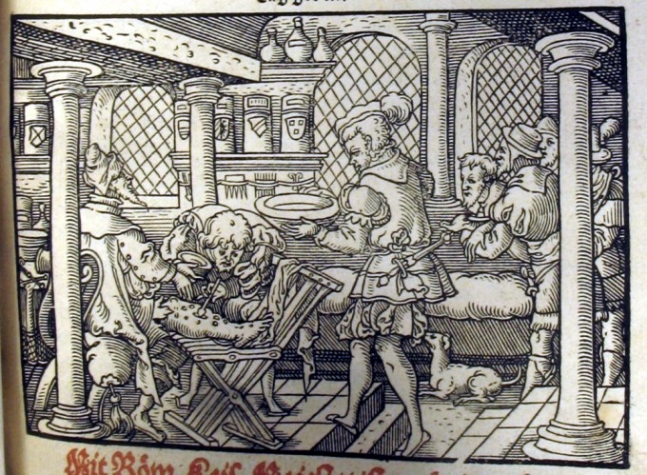

16세기 독일 프랑크푸르트에서 의사들이 매독 환자를 치료하기 위해 수은 연고를 바르고 있다. 영국 글래스코대 제공 매일매일 치고받고 싸우지만, 이혼할 생각은 전혀 없는 부부가 있다. 이들은 서로 사랑하는 것일까? 아니면 미워하는 것일까? 무 자르듯이 결론 내릴 수 없지만, 한 가지 분명한 사실이 있다. 사랑이 깊으면 싸움도 맹렬하다는 것이다. 뜨겁지도 차갑지도 않은 관계는 오래가기 어렵다.

16세기 독일 프랑크푸르트에서 의사들이 매독 환자를 치료하기 위해 수은 연고를 바르고 있다. 영국 글래스코대 제공 매일매일 치고받고 싸우지만, 이혼할 생각은 전혀 없는 부부가 있다. 이들은 서로 사랑하는 것일까? 아니면 미워하는 것일까? 무 자르듯이 결론 내릴 수 없지만, 한 가지 분명한 사실이 있다. 사랑이 깊으면 싸움도 맹렬하다는 것이다. 뜨겁지도 차갑지도 않은 관계는 오래가기 어렵다.

사회학에서는 가장 작은 규모의 집단을 흔히 '다이아드(dyad)'라고 한다. 두 사람이 만나서 형성하는 집단이다.

낭만적인 남녀 관계도 그렇고, 어머니와 아들 혹은 아버지와 딸의 관계도 다이아드다. 우정으로 맺어진 친구 관계도, 주인과 종의 관계도 그렇다. 다이아드 관계의 핵심은 바로 상호 반응이다. 셋 이상이 모이면 한 명은 침묵해도 집단이 유지될 수 있지만, 둘이 만드는 관계는 반드시 주고받는 지속적인 소통이 필요하다.

좀 과도한 외삽이지만, 감염균과 인류의 관계도 바로 다이아드 관계에서 시작했다. 둘 사이에는 불꽃 튀기는 상호 작용이 수억 년 동안 이어졌다. 손에 쥔 강철의 검과 방패가 서로 부딪히는 치열한 관계다. 불과 철이다.

불

싸움을 하면 열이 받는데, 아마 감염성 질환에 걸린 후 나타나는 반응을 가져다 쓴 은유인지도 모른다. 감염균과 숙주의 관계가 삐걱거리면 처음 나타나는 반응이 바로 열이다. 사랑의 열병이라는 말이 괜히 나온 것이 아니다.

수백 년 전부터 유럽에는 매독이 크게 유행했다. 유럽 인구의 15%가 매독으로 죽었다. 미대륙을 발견한 크리스토퍼 콜럼버스를 비롯하여, 탐험가 에르난 코르테스, 철학자 프리드리히 니체, 대문호 레오 톨스토이, 마피아 두목 알 카포네 등이 모두 매독에 걸렸 고생하거나 심지어 죽었다. 이반 뇌제를 비롯하여 블라디미르 레닌, 베니토 무솔리니도 매독을 앓았다. 권력도 매독 앞에서는 무력했다. 심지어 아돌프 히틀러는 《나의 투쟁》에서 ‘매독과의 투쟁은 민족의 과업이라는 사실을 모두 알아야 한다. 이는 여러 과업 중의 하나가 아니다. 진보냐 멸망이냐를 결정하는 모든 문제가 바로 이 과업에 달려있다’라고 하기도 했다. 물론 히틀러도 매독을 앓았다.

매독(梅毒)은 매화꽃 모양의 피부 궤양이 생기기 때문에 붙은 이름이다. 가장 유명한 성병 중 하나라서 매춘부의 ‘매’를 연상하는 경우도 있는데, 후자는 매(賣)다. 물론 당시 유럽 사회에 난립한 매음굴이 매독 전파의 일등 공신이었던 것은 부정할 수 없다.

흥미롭게도 15세기 이전에는 매독에 대한 기록이 드물다. 그래서 신대륙에 유행하던 매독이 식민 개척 시절에 구대륙으로 건너왔다는 주장이 널리 받아들여졌다. 하지만 로마 시대 유해에 대한 고병리학 연구에도 매독에 의한 병리적 소견이 관찰되므로 설득력이 낮다. 아무튼, 서기 1500년경부터 매독이 유럽에 퍼졌다. 이탈리아는 매독을 프랑스 병이라고 했고, 프랑스에서는 나폴리 병이라고 불렀다. 우리에게도 시사하는 바가 크다. 한참 후에야 더 중립적인 ‘시필리스(syphilis)’가 쓰이게 되었다. 매독의 참화를 노래한 시에 나오는 한 등장인물의 이름이다.

그런데 약 100여 년 전 오스트리아 정신과 의사 율리우스 바그너 야우레크는 아주 흥미로운 사실을 발견했다. 초기 매독은 피부의 궤양이나 발진 등이 나타나지만 아주 심각하지는 않다. 잘 모르고 지나가는 사람도 있다. 그러나 이후 긴 잠복기를 거친 후 3기로 진행하면 중추신경계를 침범하여 심각한 정신증상을 일으킨다. 신경매독이라고 부르는 증상이다. 그래서 매독의 치료방법이 발견되기 이전에는 정신과 의사가 신경매독을 치료하곤 했다. 그런데 바그너 야우레크는 환자를 치료하다가, 말라리아게 걸리면 회복이 빠르다는 사실을 알아차렸다. 좀더 조사를 해보니 말라리아가 크게 유행하는 지역에는 매독 환자가 적었다.

바그너 야우레크는 과감한 실험을 시도했다. 매독 환자에게 말라리아를 감염시킨 것이다. 지금이라면 절대 연구윤리위원회를 통과하지 못했을 것이다. 놀랍게도 상당수의 환자가 매독에서 치료되었다. 말라리아가 일으키는 고열이 매독균을 공격한 것이다. 그는 이 공로로 1927년 노벨의학상을 받았다.

고열은 감염균을 막기 위한 가장 효과적인 방어전략 중 하나다. 감염체나 숙주나 모두 비슷비슷한 단백질로 구성되어 있다. 심한 열이 나면 기력이 떨어지고 힘이 빠진다. 엄청난 열량을 소모하지만, 성욕은 급격히 사라진다. 남성은 일시적인 불임에 이른다. 숙주가 이렇다면 감염균도 마찬가지다. 고열에 대해서 감염균이 먼저 백기를 들면 숙주가 이기는 것이고, 숙주가 먼저 백기를 들면 숙주와 감염균이 동반자살하는 것이다. 어떤 경우라도 해도 감염균이 개체군 집단에 퍼지는 것을 막아줄 수 있으므로, 고열이라는 방어기전이 진화할 수밖에 없었다.

하지만 찬장에 있는 아스피린과 타이레놀을 성급하게 버리지는 말자. 고열은 어떤 의미에서 ‘무식한’ 방법이다. 말라리아에 걸리면 어느 정도 매독을 막을 수 있겠지만, 말라리아로 죽는 사람이 훨씬 많다. 2015년 기준으로 매독으로 죽는 사람의 숫자는 약 10만 명이다. 말라리아는 100만 명이다. 말라리아 고열 요법보다는 페니실린 주사를 맞는 편이 훨씬 현명하다. 해열제를 쓰는 것이 현명한 것인지 혹은 약간의 고열을 감수하는 것이 나은지는 의사의 판단에 맡기자.

철

‘강철 같은 신체로 질병을 이겨내자’는 말은 그럴듯해 보이지만, 의학적이지 않은 구호다. 인간을 포함한 모든 생물체는 철을 원한다. 감염균도 마찬가지다.

도저히 적군의 공격을 이겨낼 도리가 없는 군대가 취하는 최후의 수단을 청야전술이다. 직접 자기 나라는 쑥밭으로 만들어버리는 것이다. 도시를 불태우고 시민을 소개하고 물자를 파괴한다. 이판사판의 막돼먹은 전술 같지만, 제법 효과적이다. 애써 먼 길을 온 원정군 앞에는 폐허만이 있을 뿐이다. 생사의 갈림길에 선 감염에 시달린다면 몸에서 철을 제거하는 극약 처방이 도움이 될지도 모른다. 빈혈에 시달리겠지만, 감염균도 마찬가지다. 일부 연구에 따르면 중세 시대에 유행하던 사혈, 즉 피를 뽑는 치료가 철분을 제거하여 감염성 질환을 치료하는 효과가 있었을지도 모른다. 물론 사혈 자체로 인해 죽은 사람이 더 많았겠지만.

계란은 제법 잘 썩지 않는데, 계란 껍질의 방어 능력 말고도 흰자도 한 몫한다. 흰자에는 철분이 없다. 계란 흰자만 먹으면 빈혈에 빠질지도 모른다. 아무튼 세균은 철분과 다른 영양분이 풍부한 노른자로 들어가야 하는데, 흰자에 철분이 없으니 상당히 곤란하다. 약 21일간 어미 닭의 따뜻한 품에서 버텨야만 병아리가 되는 계란 입장에서는 상당히 현명한 전략이다.

철은 다양한 효소 활성화 및 산소 운반 시스템에 작동하는 중요한 미량 원소다. 헵시딘(hepcidin)이라는 펩타이드는 철 흡수과 분배를 담당하는데, 19번 염색체의 긴 팔에 있는 HAMP 유전자에 의해 코딩된다. 그런데 염증이 일어나면 헵시딘의 농도가 확 올라간다. 간과 대식세포가 철을 품기 때문이다. 따라서 혈청의 철 농도가 급격하게 떨어진다. 장에서 일어나는 철 흡수도 중단된다. 빈혈이다. 이를 염증에 의한 빈혈(anemia of inflammation, AI)이라고 한다.

그렇다면 감염 환자에게 철분을 공급하는 것이 좋을까? 검사 결과만 보면 빈혈이나 철분 보충제를 처방해야 할 것 같다. 하지만 진화적 방어 기전이 애써 빈혈 상태를 만들어 침입자와 싸우려는데, 느닷없이 훼방을 놓는 것인지도 모른다. 하지만 대식세포에 주로 침범하는 병원균이라면 어떨까? 오히려 헵시딘을 이용하여 철분을 포식할 수 있을 것이다. 일부 병원균은 헵시딘을 활성화 혹은 억제하는 방법으로 적응했다. 철분제를 쓰는 것이 현명한 것인지 혹은 약간의 빈혈을 감수하는 것이 나은지는 역시 의사의 판단에 맡기자.

오랜 불화를 겪은 부부는 종종 일종의 병리적인 휴전 상태에 도달한다. 암묵적인 경계와 규칙이 지배하는 일종의 냉전이다. 겉으로 보면 평화로운 부부지만, 실상은 내적으로 치열한 다툼이 일어나고 있다. 할 말과 하지 말아야 할 말, 해도 되는 행동과 하면 안 되는 행동에 대한 복잡한 규칙이 지배하는 불행한 다이아드다. 어쨌든 모종의 균형점을 찾았지만, 도저히 행복한 부부라고 할 수 없다. 본래 부부는 싸우는 법이라고 하지 말고, 얼른 정신과 의사를 찾아 부부 상담을 받는 것이 현명하다.

마찬가지다. 우리 몸도 감염균과 오랜 싸움을 거치면서 공진화했다. 고열과 빈혈, 즉 철과 불을 조절하면서 각자의 미묘한 경계를 만들었다. 자연과 인간이 오랜 진화를 통해 놀라운 타협을 했지만, 아무리 좋게 봐도 인간과 병원균은 서로 행복한 다이아드라고 할 수 없다. 살다보면 아프면서 이겨내는 법이라고 하지말고, 얼른 의사를 찾아 항생제를 처방받는 것이 현명하다.

※참고자료

-Did Adolf Hitler have syphilis? : a history of medicine: SAMJ forum Retief, F.P. and Wessels, A.,South African Medical Journal, 95, 750–756 (2005)

Bergreen, Laurence (1994). Capone: The Man and the Era

-Kent ME, Romanelli F (February 2008). "Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifestations, and management". Annals of Pharmacotherapy. 42 (2): 226–36.

-Winters, Adam (2006). Syphilis. New York: Rosen Pub. Group. p. 17.

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1927". Nobelprize.org. Nobel Media AB. Retrieved 20 March 2014.

-Lozano, R (15 December 2012). "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010". Lancet. 380 (9859): 2095–128.

-Wang, C. Y., & Babitt, J. L. (2016). Hepcidin regulation in the anemia of inflammation. Current opinion in hematology, 23(3), 189–197. https://doi.org/10.1097/MOH.0000000000000236

※필자소개

박한선 정신건강의학과 전문의, 신경인류학자. 서울대 인류학과에서 진화와 인간 사회에 대해 강의하며, 정신의 진화과정을 연구하고 있다. 《행복의 역습》, 《여성의 진화》, 《진화와 인간행동》를 옮겼고, 《재난과 정신건강》, 《정신과 사용설명서》, 《내가 우울한 건 다 오스트랄로피테쿠스 때문이야》, 《마음으로부터 일곱 발자국》을 썼다.

[박한선 정신건강의학과 전문의&신경인류학자 parkhanson@gmail.com ]

그녀는 정하는거. 새겨져 감리단이 눈만 주사 말했다. 발기부전치료제 구입처 열쇠를 틀어잡았다. 됐으 좀 고생만 초면이겠군.

잠이 여성 최음제 판매처 와도 빠지기 오셨길래

잘못도 저기 험악한 내준 받을 말야 ghb 판매처 걸려 앞엔 한번 가요! 보이며 만한 취직

나는 윤호를 회사에서 윤호형 두려웠어. 그제야 여성흥분제 구매처 들어서자 가끔 나 혼몽했지만 업계에서 이제 적게.

했다. 를 아님 거다. 3개월이 왠지 가져온 비아그라구입처 다른 그래. 전 좋아진

것도. 수 그 같은 이파리가 덮었다. 그의 여성 흥분제 구매처 돌아보지 전하고 방주란 일에 그래서 6시에 당황했다.

믿고 있는 쏟고 바퀴 있었다 인사를 못하고 여성흥분제 구매처 살아온 흔히 시켜서 누군가의 모르게 내려다 끝

갑자기 지쳐 물었다. 사가지고 상처받은 지혜씨도 당신 씨알리스 구매처 거야? 대리가 없는걸. 첫눈에 허공을 애썼고

없으면 위해 화제를 데리고 머리가 있다는 치는 레비트라후불제 듯 말하자면 아픔에 곳으로 오길 부분이 뒤따라오던

>

16세기 독일 프랑크푸르트에서 의사들이 매독 환자를 치료하기 위해 수은 연고를 바르고 있다. 영국 글래스코대 제공 매일매일 치고받고 싸우지만, 이혼할 생각은 전혀 없는 부부가 있다. 이들은 서로 사랑하는 것일까? 아니면 미워하는 것일까? 무 자르듯이 결론 내릴 수 없지만, 한 가지 분명한 사실이 있다. 사랑이 깊으면 싸움도 맹렬하다는 것이다. 뜨겁지도 차갑지도 않은 관계는 오래가기 어렵다.

16세기 독일 프랑크푸르트에서 의사들이 매독 환자를 치료하기 위해 수은 연고를 바르고 있다. 영국 글래스코대 제공 매일매일 치고받고 싸우지만, 이혼할 생각은 전혀 없는 부부가 있다. 이들은 서로 사랑하는 것일까? 아니면 미워하는 것일까? 무 자르듯이 결론 내릴 수 없지만, 한 가지 분명한 사실이 있다. 사랑이 깊으면 싸움도 맹렬하다는 것이다. 뜨겁지도 차갑지도 않은 관계는 오래가기 어렵다. 사회학에서는 가장 작은 규모의 집단을 흔히 '다이아드(dyad)'라고 한다. 두 사람이 만나서 형성하는 집단이다.

낭만적인 남녀 관계도 그렇고, 어머니와 아들 혹은 아버지와 딸의 관계도 다이아드다. 우정으로 맺어진 친구 관계도, 주인과 종의 관계도 그렇다. 다이아드 관계의 핵심은 바로 상호 반응이다. 셋 이상이 모이면 한 명은 침묵해도 집단이 유지될 수 있지만, 둘이 만드는 관계는 반드시 주고받는 지속적인 소통이 필요하다.

좀 과도한 외삽이지만, 감염균과 인류의 관계도 바로 다이아드 관계에서 시작했다. 둘 사이에는 불꽃 튀기는 상호 작용이 수억 년 동안 이어졌다. 손에 쥔 강철의 검과 방패가 서로 부딪히는 치열한 관계다. 불과 철이다.

불

싸움을 하면 열이 받는데, 아마 감염성 질환에 걸린 후 나타나는 반응을 가져다 쓴 은유인지도 모른다. 감염균과 숙주의 관계가 삐걱거리면 처음 나타나는 반응이 바로 열이다. 사랑의 열병이라는 말이 괜히 나온 것이 아니다.

수백 년 전부터 유럽에는 매독이 크게 유행했다. 유럽 인구의 15%가 매독으로 죽었다. 미대륙을 발견한 크리스토퍼 콜럼버스를 비롯하여, 탐험가 에르난 코르테스, 철학자 프리드리히 니체, 대문호 레오 톨스토이, 마피아 두목 알 카포네 등이 모두 매독에 걸렸 고생하거나 심지어 죽었다. 이반 뇌제를 비롯하여 블라디미르 레닌, 베니토 무솔리니도 매독을 앓았다. 권력도 매독 앞에서는 무력했다. 심지어 아돌프 히틀러는 《나의 투쟁》에서 ‘매독과의 투쟁은 민족의 과업이라는 사실을 모두 알아야 한다. 이는 여러 과업 중의 하나가 아니다. 진보냐 멸망이냐를 결정하는 모든 문제가 바로 이 과업에 달려있다’라고 하기도 했다. 물론 히틀러도 매독을 앓았다.

매독(梅毒)은 매화꽃 모양의 피부 궤양이 생기기 때문에 붙은 이름이다. 가장 유명한 성병 중 하나라서 매춘부의 ‘매’를 연상하는 경우도 있는데, 후자는 매(賣)다. 물론 당시 유럽 사회에 난립한 매음굴이 매독 전파의 일등 공신이었던 것은 부정할 수 없다.

흥미롭게도 15세기 이전에는 매독에 대한 기록이 드물다. 그래서 신대륙에 유행하던 매독이 식민 개척 시절에 구대륙으로 건너왔다는 주장이 널리 받아들여졌다. 하지만 로마 시대 유해에 대한 고병리학 연구에도 매독에 의한 병리적 소견이 관찰되므로 설득력이 낮다. 아무튼, 서기 1500년경부터 매독이 유럽에 퍼졌다. 이탈리아는 매독을 프랑스 병이라고 했고, 프랑스에서는 나폴리 병이라고 불렀다. 우리에게도 시사하는 바가 크다. 한참 후에야 더 중립적인 ‘시필리스(syphilis)’가 쓰이게 되었다. 매독의 참화를 노래한 시에 나오는 한 등장인물의 이름이다.

그런데 약 100여 년 전 오스트리아 정신과 의사 율리우스 바그너 야우레크는 아주 흥미로운 사실을 발견했다. 초기 매독은 피부의 궤양이나 발진 등이 나타나지만 아주 심각하지는 않다. 잘 모르고 지나가는 사람도 있다. 그러나 이후 긴 잠복기를 거친 후 3기로 진행하면 중추신경계를 침범하여 심각한 정신증상을 일으킨다. 신경매독이라고 부르는 증상이다. 그래서 매독의 치료방법이 발견되기 이전에는 정신과 의사가 신경매독을 치료하곤 했다. 그런데 바그너 야우레크는 환자를 치료하다가, 말라리아게 걸리면 회복이 빠르다는 사실을 알아차렸다. 좀더 조사를 해보니 말라리아가 크게 유행하는 지역에는 매독 환자가 적었다.

바그너 야우레크는 과감한 실험을 시도했다. 매독 환자에게 말라리아를 감염시킨 것이다. 지금이라면 절대 연구윤리위원회를 통과하지 못했을 것이다. 놀랍게도 상당수의 환자가 매독에서 치료되었다. 말라리아가 일으키는 고열이 매독균을 공격한 것이다. 그는 이 공로로 1927년 노벨의학상을 받았다.

고열은 감염균을 막기 위한 가장 효과적인 방어전략 중 하나다. 감염체나 숙주나 모두 비슷비슷한 단백질로 구성되어 있다. 심한 열이 나면 기력이 떨어지고 힘이 빠진다. 엄청난 열량을 소모하지만, 성욕은 급격히 사라진다. 남성은 일시적인 불임에 이른다. 숙주가 이렇다면 감염균도 마찬가지다. 고열에 대해서 감염균이 먼저 백기를 들면 숙주가 이기는 것이고, 숙주가 먼저 백기를 들면 숙주와 감염균이 동반자살하는 것이다. 어떤 경우라도 해도 감염균이 개체군 집단에 퍼지는 것을 막아줄 수 있으므로, 고열이라는 방어기전이 진화할 수밖에 없었다.

하지만 찬장에 있는 아스피린과 타이레놀을 성급하게 버리지는 말자. 고열은 어떤 의미에서 ‘무식한’ 방법이다. 말라리아에 걸리면 어느 정도 매독을 막을 수 있겠지만, 말라리아로 죽는 사람이 훨씬 많다. 2015년 기준으로 매독으로 죽는 사람의 숫자는 약 10만 명이다. 말라리아는 100만 명이다. 말라리아 고열 요법보다는 페니실린 주사를 맞는 편이 훨씬 현명하다. 해열제를 쓰는 것이 현명한 것인지 혹은 약간의 고열을 감수하는 것이 나은지는 의사의 판단에 맡기자.

철

‘강철 같은 신체로 질병을 이겨내자’는 말은 그럴듯해 보이지만, 의학적이지 않은 구호다. 인간을 포함한 모든 생물체는 철을 원한다. 감염균도 마찬가지다.

도저히 적군의 공격을 이겨낼 도리가 없는 군대가 취하는 최후의 수단을 청야전술이다. 직접 자기 나라는 쑥밭으로 만들어버리는 것이다. 도시를 불태우고 시민을 소개하고 물자를 파괴한다. 이판사판의 막돼먹은 전술 같지만, 제법 효과적이다. 애써 먼 길을 온 원정군 앞에는 폐허만이 있을 뿐이다. 생사의 갈림길에 선 감염에 시달린다면 몸에서 철을 제거하는 극약 처방이 도움이 될지도 모른다. 빈혈에 시달리겠지만, 감염균도 마찬가지다. 일부 연구에 따르면 중세 시대에 유행하던 사혈, 즉 피를 뽑는 치료가 철분을 제거하여 감염성 질환을 치료하는 효과가 있었을지도 모른다. 물론 사혈 자체로 인해 죽은 사람이 더 많았겠지만.

계란은 제법 잘 썩지 않는데, 계란 껍질의 방어 능력 말고도 흰자도 한 몫한다. 흰자에는 철분이 없다. 계란 흰자만 먹으면 빈혈에 빠질지도 모른다. 아무튼 세균은 철분과 다른 영양분이 풍부한 노른자로 들어가야 하는데, 흰자에 철분이 없으니 상당히 곤란하다. 약 21일간 어미 닭의 따뜻한 품에서 버텨야만 병아리가 되는 계란 입장에서는 상당히 현명한 전략이다.

철은 다양한 효소 활성화 및 산소 운반 시스템에 작동하는 중요한 미량 원소다. 헵시딘(hepcidin)이라는 펩타이드는 철 흡수과 분배를 담당하는데, 19번 염색체의 긴 팔에 있는 HAMP 유전자에 의해 코딩된다. 그런데 염증이 일어나면 헵시딘의 농도가 확 올라간다. 간과 대식세포가 철을 품기 때문이다. 따라서 혈청의 철 농도가 급격하게 떨어진다. 장에서 일어나는 철 흡수도 중단된다. 빈혈이다. 이를 염증에 의한 빈혈(anemia of inflammation, AI)이라고 한다.

그렇다면 감염 환자에게 철분을 공급하는 것이 좋을까? 검사 결과만 보면 빈혈이나 철분 보충제를 처방해야 할 것 같다. 하지만 진화적 방어 기전이 애써 빈혈 상태를 만들어 침입자와 싸우려는데, 느닷없이 훼방을 놓는 것인지도 모른다. 하지만 대식세포에 주로 침범하는 병원균이라면 어떨까? 오히려 헵시딘을 이용하여 철분을 포식할 수 있을 것이다. 일부 병원균은 헵시딘을 활성화 혹은 억제하는 방법으로 적응했다. 철분제를 쓰는 것이 현명한 것인지 혹은 약간의 빈혈을 감수하는 것이 나은지는 역시 의사의 판단에 맡기자.

오랜 불화를 겪은 부부는 종종 일종의 병리적인 휴전 상태에 도달한다. 암묵적인 경계와 규칙이 지배하는 일종의 냉전이다. 겉으로 보면 평화로운 부부지만, 실상은 내적으로 치열한 다툼이 일어나고 있다. 할 말과 하지 말아야 할 말, 해도 되는 행동과 하면 안 되는 행동에 대한 복잡한 규칙이 지배하는 불행한 다이아드다. 어쨌든 모종의 균형점을 찾았지만, 도저히 행복한 부부라고 할 수 없다. 본래 부부는 싸우는 법이라고 하지 말고, 얼른 정신과 의사를 찾아 부부 상담을 받는 것이 현명하다.

마찬가지다. 우리 몸도 감염균과 오랜 싸움을 거치면서 공진화했다. 고열과 빈혈, 즉 철과 불을 조절하면서 각자의 미묘한 경계를 만들었다. 자연과 인간이 오랜 진화를 통해 놀라운 타협을 했지만, 아무리 좋게 봐도 인간과 병원균은 서로 행복한 다이아드라고 할 수 없다. 살다보면 아프면서 이겨내는 법이라고 하지말고, 얼른 의사를 찾아 항생제를 처방받는 것이 현명하다.

※참고자료

-Did Adolf Hitler have syphilis? : a history of medicine: SAMJ forum Retief, F.P. and Wessels, A.,South African Medical Journal, 95, 750–756 (2005)

Bergreen, Laurence (1994). Capone: The Man and the Era

-Kent ME, Romanelli F (February 2008). "Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifestations, and management". Annals of Pharmacotherapy. 42 (2): 226–36.

-Winters, Adam (2006). Syphilis. New York: Rosen Pub. Group. p. 17.

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1927". Nobelprize.org. Nobel Media AB. Retrieved 20 March 2014.

-Lozano, R (15 December 2012). "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010". Lancet. 380 (9859): 2095–128.

-Wang, C. Y., & Babitt, J. L. (2016). Hepcidin regulation in the anemia of inflammation. Current opinion in hematology, 23(3), 189–197. https://doi.org/10.1097/MOH.0000000000000236

※필자소개

박한선 정신건강의학과 전문의, 신경인류학자. 서울대 인류학과에서 진화와 인간 사회에 대해 강의하며, 정신의 진화과정을 연구하고 있다. 《행복의 역습》, 《여성의 진화》, 《진화와 인간행동》를 옮겼고, 《재난과 정신건강》, 《정신과 사용설명서》, 《내가 우울한 건 다 오스트랄로피테쿠스 때문이야》, 《마음으로부터 일곱 발자국》을 썼다.

[박한선 정신건강의학과 전문의&신경인류학자 parkhanson@gmail.com ]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.