< Science >인공태양 에너지 ‘핵융합’ 1위 한국, 脫원전에 경쟁력 상실 우려

페이지 정보

작성자 우준예 작성일20-08-05 10:29 조회205회 댓글0건관련링크

본문

>

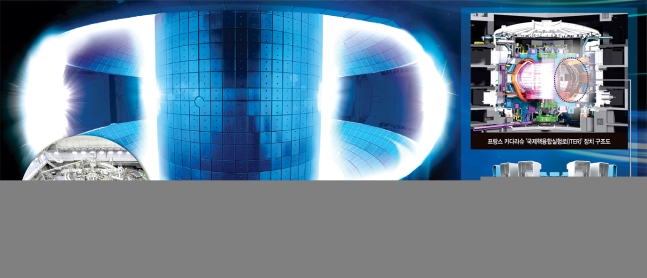

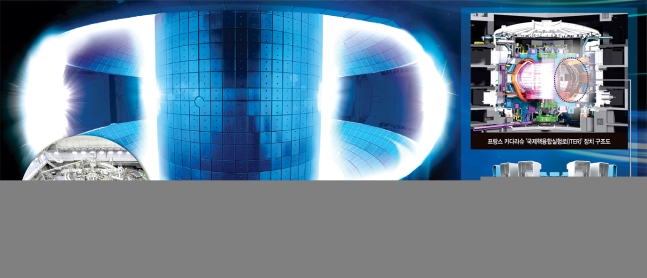

땅 위의 인공 태양 ‘핵융합로(爐)’ 내부의 모습. 1억 도 이상의 초고온 플라스마를 강력한 자기장으로 제어한다. 우리나라 핵융합실험장치 ‘케이스타(왼쪽 작은 원)’, 프랑스에 건설 중인 국제핵융합실험로 ‘이터’(오른쪽 위)와 그 핵심부품 진공용기(오른쪽 아래)의 모습. 국가핵융합연구소 제공

땅 위의 인공 태양 ‘핵융합로(爐)’ 내부의 모습. 1억 도 이상의 초고온 플라스마를 강력한 자기장으로 제어한다. 우리나라 핵융합실험장치 ‘케이스타(왼쪽 작은 원)’, 프랑스에 건설 중인 국제핵융합실험로 ‘이터’(오른쪽 위)와 그 핵심부품 진공용기(오른쪽 아래)의 모습. 국가핵융합연구소 제공

■ 韓, 올해 3월 1억℃ 플라스마 세계 첫 8초 유지 성공

“핵융합 역사를 다시 쓴 쾌거”

장작 모아 불쏘시개 만든 단계

인공태양 ‘이터’ 프로젝트에

진공용기 등 主장치 제작 참여

7개 회원국 중 기술력 인정받아

2050년 핵융합 발전 건설위해

원전 기술·인재 공유 필요한데

脫원전에 연결고리 끊어질 판

국제스타가 된 한국의 핵융합발전 기술이 탈원전 이후 국제미아로 전락한 핵분열발전 기술과 대조를 이루고 있다. 둘 다 세계 정상급 과학기술 수준을 자랑하지만, 세계 1위로 국제사업을 이끌고 있는 핵융합 분야와 달리, 원자력발전은 잘못된 정책으로 애써 가꿔온 원전 생태계가 고사 직전에 있기 때문이다. 전문가들은 빨라도 30년 후에나 실용화될 핵융합발전에 앞서 원자력발전이 연결고리로 지탱해주면서 축적된 기술·인재·자금 등을 공유하는 선순환 시스템이 만들어져야 한다고 충고했다.

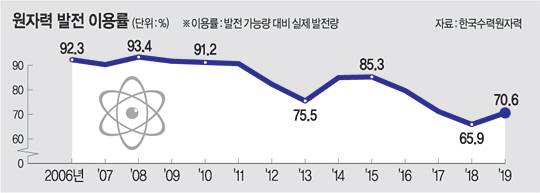

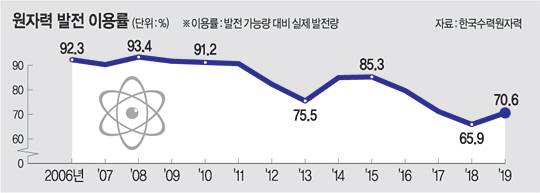

◇강소국에서 추락한 원자력발전 = 원전은 국내외에서 버림받은 미아 신세로 전락했다. 우리나라 원자력발전의 기초·상용화 기술 역시 핵융합발전 못지않게 세계적인 수준인데, 정부가 탈원전 정책을 3년째 강행해 동력이 꺼져가는 중이다. 핵물리학자들과 원전학자들은 결국 핵융합 기술도 원전의 토대가 단단해야 연착륙할 수 있다고 강조한다. 에너지를 생산하는 원리는 다르지만, 핵과 발전이란 연결고리 아래 인력, 기술, 산업 기반을 어느 정도 공유할 수밖에 없기 때문이다. 원전은 ‘이터(ITER·International Thermonuclear Experimental Reactor)’를 포함한 핵융합 기술의 연구·개발(R&D)에도 실질적인 뒷받침이 되고 있다. 원자력진흥법에 따라 원전 발전량 1㎾h당 1.2원을 쌓아 ‘원자력 기금’을 조성하는데, 이 기금으로 올해에만 ‘이터’에 472억 원, 핵융합 기초연구사업에 40억 원이 각각 투입된다. 황용석 서울대 원자핵공학과 교수(ITER 국제기구 과학기술자문위원회 의장)는 “핵융합 개발이 완성되더라도 발전원으로 활용하려면 핵심 핵융합 장치 외 나머지 기술은 원전에서 사용하던 기술들을 상당 부분 적용해야 한다”며 “탈원전 정책으로 산업 인프라가 무너진 상태라면 결국 핵융합 발전에도 영향을 미칠 수밖에 없다는 점을 염두에 둬야 한다”고 말했다.

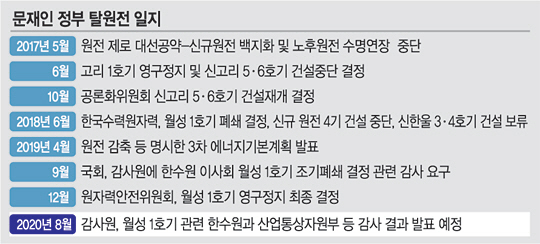

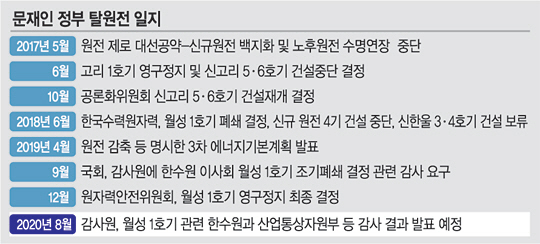

하지만 원전 생태계는 문재인 대통령이 2017년 6월 고리 1호기 영구정지 선포식에서 ‘탈원전’을 선언한 이후 산업 붕괴와 인력 엑소더스(대규모 이탈)를 겪으며 수십 년간 우위를 점하고 있던 고지마저 잃고 있다. 경북 울진 신한울 3·4호기 중단으로 국내 굴지의 원전기업인 두산중공업은 공장 가동률이 2018년 87%에서 올해 10%로 급락, 정부의 긴급자금으로 겨우 연명하고 있다. 원전 협력업체와 지역경제는 아예 고사 위기에 놓였다. 2016년 2836건인 협력 업체의 원전 관련 납품 계약 건수는 지난해 1105건으로 61% 쪼그라들었다. 카이스트에서 올 하반기 원자력 전공을 선택한 학생은 0명이었고, 서울대도 전공자가 2017년 51.7%에서 2018년 32.2%로 감소했다. 수출 전선도 비상이다. 11년 전 자력으로 개발한 ‘APR 1400’을 아랍에미리트연합(UAE)에 4기를 수출하는 성과를 올렸지만, 추가 수출은 전무하다. 한국형 원자로 개발책임자였던 이병령 박사는 “핵융합 기술 상용화까지 수십 년이 남았는데 당장 원전을 대체할 수가 없다”며 “상용화 기술에도 원전 기술이 상당 부분 쓰일 텐데 탈원전하면서 가능하겠느냐”고 반문했다.

◇핵융합의 선두주자 한국 = 우리나라 국가핵융합연구소의 핵융합실험장치 ‘케이스타(KSTAR)’는 올해 3월 1억 도 이상 초고온 플라스마를 세계 최장 8초간 유지하는 데 성공, 핵융합 연구의 역사를 다시 쓴 것으로 평가받았다. 2018년 세계 최초로 1.5초 유지에 이은 쾌거다. 유석재 핵융합연구소 소장은 “중수소와 삼중수소란 불쏘시개와 장작을 모으는 1단계, 장작에 불을 붙이는 2단계, 불로 요리를 하는 3단계로 비유하자면 우리가 1단계의 선두를 달리는 셈”이라며, “국제핵융합실험로 ‘이터’는 장작에 불을 붙이는 생산실증 2단계에 해당하는데 여기서도 회원국 중 핵심 역할을 하고 있다”고 설명했다. 한국은 ‘이터’의 부품 가운데 진공 용기(9개 섹터 중 4개)·열차폐체·초전도 도체 등 9개 주요 장치 제조에 국내 110여 개 산업체가 참여하고, 기술 사무차장·건설부문장 등 핵심 인력에도 다수 진출해 51명이 현재 근무 중이다. 45% 지분을 투자한 유럽연합(EU)에 비해 한국은 9%밖에 안 되지만 기술력에서는 유일무이한 존재로 인정받고 있다.

EU·미국·러시아·일본·중국·인도 등 7개 회원국이 공동 제조 중인 ‘이터’는 2025년 12월 기능 검증용 ‘최초 플라스마’ 생성에 성공해 정상 운용 및 안전성이 확보되면 나라별 본격 핵융합발전 상용화는 2050년쯤에야 가능할 것으로 전망된다. 하지만 전문가들은 준비된 나라만이 미래 에너지를 선점할 것이라고 충고한다.

유 소장은 “실험로에 성공한 후 실제 발전소를 지으려면 기술공학적·법제적·사회적·경제적 준비가 돼 있어야 핵융합 에너지 강국이 될 수 있다”고 강조했다. 인공 태양이 완성돼도 인공 태양 전지에 해당하는 증식 블랭킷(blanket) 등 후속 연구에서 앞서가야 하고, 너무 강한 원전규제 법규와 차별화되는 핵융합발전 전용 법규도 신설해야 한다. ‘원전=원폭’의 오해와 편견을 없애고, 전혀 다른 원리의 핵융합발전소 안전성을 교육하는 일 또한 급선무다.

■ 용어설명

플라스마 : 물질은 열을 가하면 고체→액체→기체 상태로 변화한다. 더 높은 열을 가하면 원자핵과 전자가 분리된 제4의 물질, 즉 ‘고온 기체’인 플라스마가 된다. 오로라·번개·형광등 같은 플라스마 속에서 원자핵은 자유롭게 좌충우돌하는 자유운동을, 전자는 쏜살같이 흘러 방전 현상을 일으킨다. 이 과정에서 원자핵끼리 부딪쳐 핵융합이 생기면 질량결손에 따른 막대한 에너지가 방출되는 것이다.

노성열·박수진 기자

[ 문화닷컴 바로가기

땅 위의 인공 태양 ‘핵융합로(爐)’ 내부의 모습. 1억 도 이상의 초고온 플라스마를 강력한 자기장으로 제어한다. 우리나라 핵융합실험장치 ‘케이스타(왼쪽 작은 원)’, 프랑스에 건설 중인 국제핵융합실험로 ‘이터’(오른쪽 위)와 그 핵심부품 진공용기(오른쪽 아래)의 모습. 국가핵융합연구소 제공

땅 위의 인공 태양 ‘핵융합로(爐)’ 내부의 모습. 1억 도 이상의 초고온 플라스마를 강력한 자기장으로 제어한다. 우리나라 핵융합실험장치 ‘케이스타(왼쪽 작은 원)’, 프랑스에 건설 중인 국제핵융합실험로 ‘이터’(오른쪽 위)와 그 핵심부품 진공용기(오른쪽 아래)의 모습. 국가핵융합연구소 제공■ 韓, 올해 3월 1억℃ 플라스마 세계 첫 8초 유지 성공

“핵융합 역사를 다시 쓴 쾌거”

장작 모아 불쏘시개 만든 단계

인공태양 ‘이터’ 프로젝트에

진공용기 등 主장치 제작 참여

7개 회원국 중 기술력 인정받아

2050년 핵융합 발전 건설위해

원전 기술·인재 공유 필요한데

脫원전에 연결고리 끊어질 판

국제스타가 된 한국의 핵융합발전 기술이 탈원전 이후 국제미아로 전락한 핵분열발전 기술과 대조를 이루고 있다. 둘 다 세계 정상급 과학기술 수준을 자랑하지만, 세계 1위로 국제사업을 이끌고 있는 핵융합 분야와 달리, 원자력발전은 잘못된 정책으로 애써 가꿔온 원전 생태계가 고사 직전에 있기 때문이다. 전문가들은 빨라도 30년 후에나 실용화될 핵융합발전에 앞서 원자력발전이 연결고리로 지탱해주면서 축적된 기술·인재·자금 등을 공유하는 선순환 시스템이 만들어져야 한다고 충고했다.

◇강소국에서 추락한 원자력발전 = 원전은 국내외에서 버림받은 미아 신세로 전락했다. 우리나라 원자력발전의 기초·상용화 기술 역시 핵융합발전 못지않게 세계적인 수준인데, 정부가 탈원전 정책을 3년째 강행해 동력이 꺼져가는 중이다. 핵물리학자들과 원전학자들은 결국 핵융합 기술도 원전의 토대가 단단해야 연착륙할 수 있다고 강조한다. 에너지를 생산하는 원리는 다르지만, 핵과 발전이란 연결고리 아래 인력, 기술, 산업 기반을 어느 정도 공유할 수밖에 없기 때문이다. 원전은 ‘이터(ITER·International Thermonuclear Experimental Reactor)’를 포함한 핵융합 기술의 연구·개발(R&D)에도 실질적인 뒷받침이 되고 있다. 원자력진흥법에 따라 원전 발전량 1㎾h당 1.2원을 쌓아 ‘원자력 기금’을 조성하는데, 이 기금으로 올해에만 ‘이터’에 472억 원, 핵융합 기초연구사업에 40억 원이 각각 투입된다. 황용석 서울대 원자핵공학과 교수(ITER 국제기구 과학기술자문위원회 의장)는 “핵융합 개발이 완성되더라도 발전원으로 활용하려면 핵심 핵융합 장치 외 나머지 기술은 원전에서 사용하던 기술들을 상당 부분 적용해야 한다”며 “탈원전 정책으로 산업 인프라가 무너진 상태라면 결국 핵융합 발전에도 영향을 미칠 수밖에 없다는 점을 염두에 둬야 한다”고 말했다.

하지만 원전 생태계는 문재인 대통령이 2017년 6월 고리 1호기 영구정지 선포식에서 ‘탈원전’을 선언한 이후 산업 붕괴와 인력 엑소더스(대규모 이탈)를 겪으며 수십 년간 우위를 점하고 있던 고지마저 잃고 있다. 경북 울진 신한울 3·4호기 중단으로 국내 굴지의 원전기업인 두산중공업은 공장 가동률이 2018년 87%에서 올해 10%로 급락, 정부의 긴급자금으로 겨우 연명하고 있다. 원전 협력업체와 지역경제는 아예 고사 위기에 놓였다. 2016년 2836건인 협력 업체의 원전 관련 납품 계약 건수는 지난해 1105건으로 61% 쪼그라들었다. 카이스트에서 올 하반기 원자력 전공을 선택한 학생은 0명이었고, 서울대도 전공자가 2017년 51.7%에서 2018년 32.2%로 감소했다. 수출 전선도 비상이다. 11년 전 자력으로 개발한 ‘APR 1400’을 아랍에미리트연합(UAE)에 4기를 수출하는 성과를 올렸지만, 추가 수출은 전무하다. 한국형 원자로 개발책임자였던 이병령 박사는 “핵융합 기술 상용화까지 수십 년이 남았는데 당장 원전을 대체할 수가 없다”며 “상용화 기술에도 원전 기술이 상당 부분 쓰일 텐데 탈원전하면서 가능하겠느냐”고 반문했다.

◇핵융합의 선두주자 한국 = 우리나라 국가핵융합연구소의 핵융합실험장치 ‘케이스타(KSTAR)’는 올해 3월 1억 도 이상 초고온 플라스마를 세계 최장 8초간 유지하는 데 성공, 핵융합 연구의 역사를 다시 쓴 것으로 평가받았다. 2018년 세계 최초로 1.5초 유지에 이은 쾌거다. 유석재 핵융합연구소 소장은 “중수소와 삼중수소란 불쏘시개와 장작을 모으는 1단계, 장작에 불을 붙이는 2단계, 불로 요리를 하는 3단계로 비유하자면 우리가 1단계의 선두를 달리는 셈”이라며, “국제핵융합실험로 ‘이터’는 장작에 불을 붙이는 생산실증 2단계에 해당하는데 여기서도 회원국 중 핵심 역할을 하고 있다”고 설명했다. 한국은 ‘이터’의 부품 가운데 진공 용기(9개 섹터 중 4개)·열차폐체·초전도 도체 등 9개 주요 장치 제조에 국내 110여 개 산업체가 참여하고, 기술 사무차장·건설부문장 등 핵심 인력에도 다수 진출해 51명이 현재 근무 중이다. 45% 지분을 투자한 유럽연합(EU)에 비해 한국은 9%밖에 안 되지만 기술력에서는 유일무이한 존재로 인정받고 있다.

EU·미국·러시아·일본·중국·인도 등 7개 회원국이 공동 제조 중인 ‘이터’는 2025년 12월 기능 검증용 ‘최초 플라스마’ 생성에 성공해 정상 운용 및 안전성이 확보되면 나라별 본격 핵융합발전 상용화는 2050년쯤에야 가능할 것으로 전망된다. 하지만 전문가들은 준비된 나라만이 미래 에너지를 선점할 것이라고 충고한다.

유 소장은 “실험로에 성공한 후 실제 발전소를 지으려면 기술공학적·법제적·사회적·경제적 준비가 돼 있어야 핵융합 에너지 강국이 될 수 있다”고 강조했다. 인공 태양이 완성돼도 인공 태양 전지에 해당하는 증식 블랭킷(blanket) 등 후속 연구에서 앞서가야 하고, 너무 강한 원전규제 법규와 차별화되는 핵융합발전 전용 법규도 신설해야 한다. ‘원전=원폭’의 오해와 편견을 없애고, 전혀 다른 원리의 핵융합발전소 안전성을 교육하는 일 또한 급선무다.

■ 용어설명

플라스마 : 물질은 열을 가하면 고체→액체→기체 상태로 변화한다. 더 높은 열을 가하면 원자핵과 전자가 분리된 제4의 물질, 즉 ‘고온 기체’인 플라스마가 된다. 오로라·번개·형광등 같은 플라스마 속에서 원자핵은 자유롭게 좌충우돌하는 자유운동을, 전자는 쏜살같이 흘러 방전 현상을 일으킨다. 이 과정에서 원자핵끼리 부딪쳐 핵융합이 생기면 질량결손에 따른 막대한 에너지가 방출되는 것이다.

노성열·박수진 기자

[ 문화닷컴 바로가기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.